세월은 간다 라고 생각했는데 어느 나이 때를 지나고부터는 내게로 다가오고 있다

사람과 세상을 경험하면서 경계는 점점 흐릿해졌다

내가 모르는 피와 뼈의 숱한 이야기가 의식 너머에서 산다.

그래서 나에 대한 지리하고 반복적인 물음은 어쩌면 당연하다.

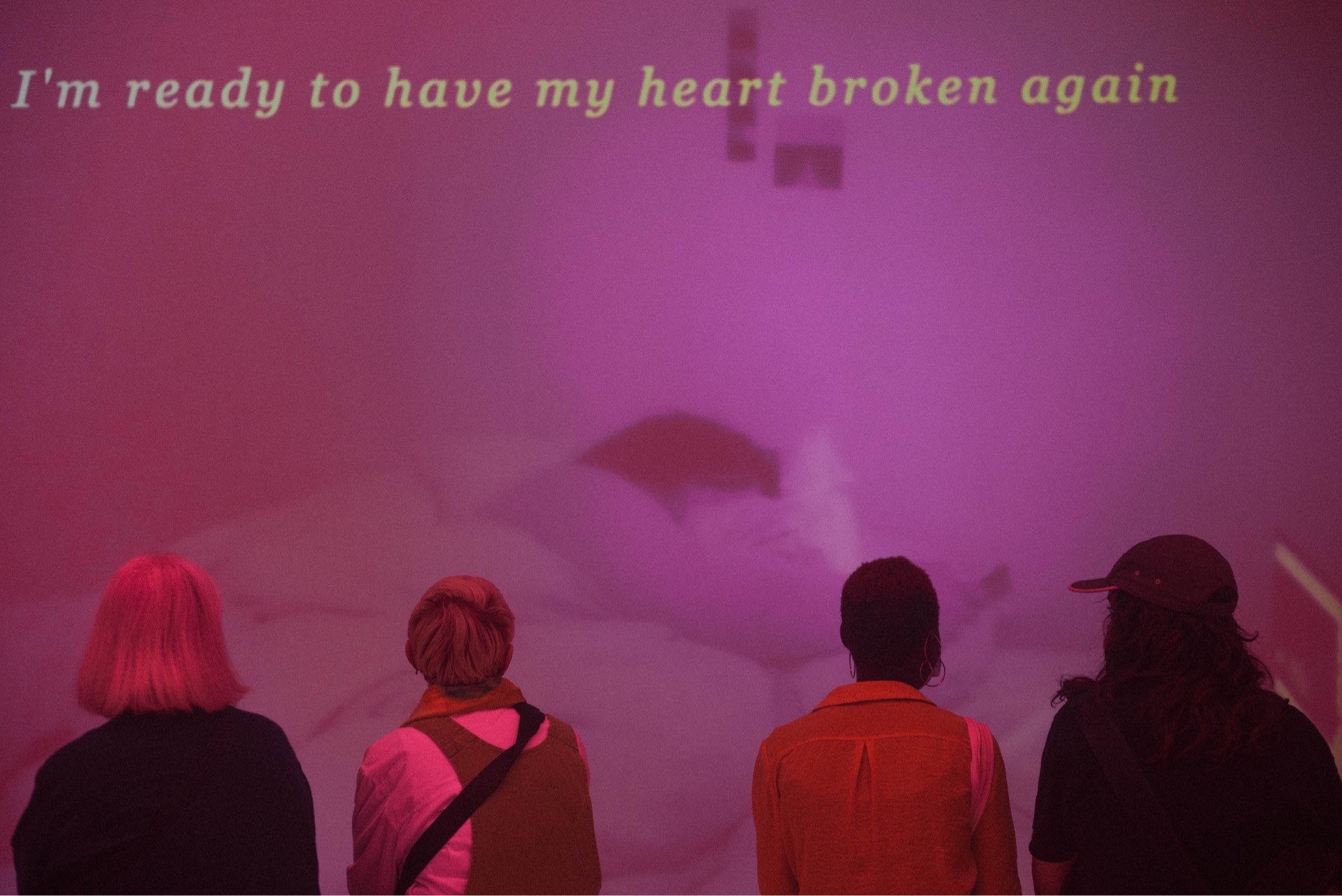

그녀를 생각하면 윤대녕의 산문집 <그녀에게 얘기해주고 싶은 것들> 의 책 표지에 적힌 작가의 말이 떠오른다.

'갑자기 밤에 눈이 내려 길이 보이지 않더라도 부디 잘 버티며 생을 걸어 가다오'

그렇게 좋은 계절에 태어난 나는 까마득히 오랜 기억에서부터 지금까지, 나이 마흔 여자가 모두 식당일을 하며 자식들을 키우고 산다. 혹시라도 남편이 돌아올까봐 전전긍긍하는 것도 똑같다.

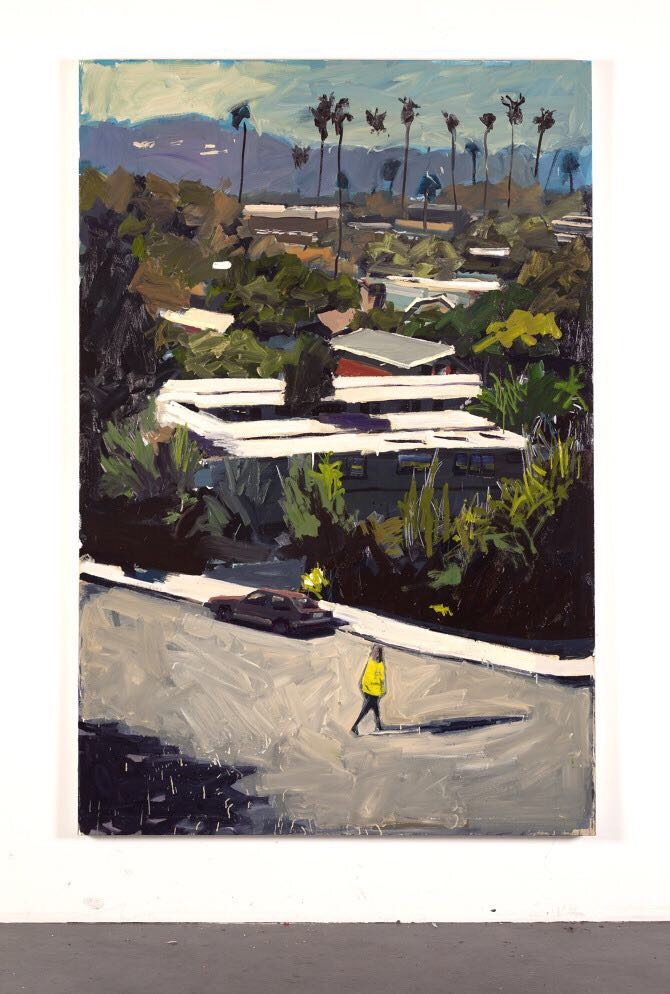

새 길 없다. 생각해보면 어제도 갔던 길이다.

다만,

이 생각이 처음이다.

말하자면,

피해가던 진실을 만났을 뿐이다.

사랑이 무엇인가, 이루지 못해 안달인 게 사랑이다. 그러나 이룬 사랑보다 사람을 옴짝달싹 못하게 포로로 만들고 마는 게 또 미완의 사랑이다.

자식같다. 부모 품을 떠나려고 안달을 하는 꼴을 참지 못해 풀어주고 가슴이 식어가는 관계 같다

눈 위에 쓴 시

누구는 종이 위에 시를 쓰고

누구는 사람 가슴에 시를 쓰고

누구는 자취 없는 허공에 대고 시를 쓴다지만

나는 십이월의 눈 위에 시를 쓴다

눈이 녹아버리면 흔적도 없이 사라질

나의 시.

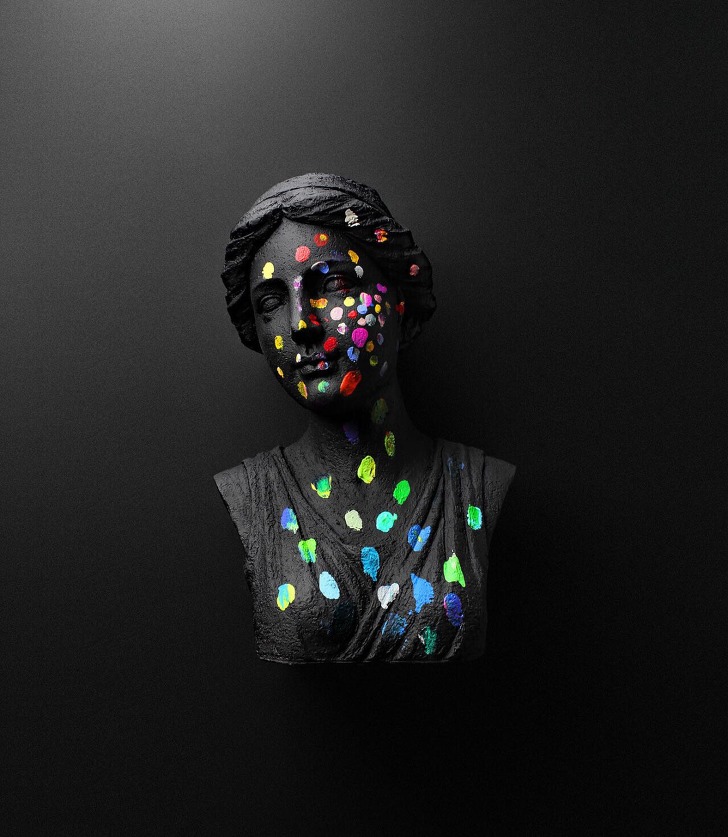

소금별

소금별에 사는 사람들은

눈물을 흘릴 수 없지

눈물을 흘리면

소금별이 녹기 때문

소금별 사람들은

눈물을 감추려고 자꾸만

눈을 깜박이지

소금별이 더 많이 반짝이는 건

그 때문이지

어느날

나는

어느날이라는 말이 좋다.

어느날 나는태어났고

어느날 당신도 만났으니까.

그리고

오늘도 어느날이니까.

나의시는

어느날의 일이고

어느날에 썼다.

일생의 반을 변하는 것들과 싸우고,

일생의 나머지 반을 변하지 않는 것들과 싸운다.

무서운 건 습관이다.